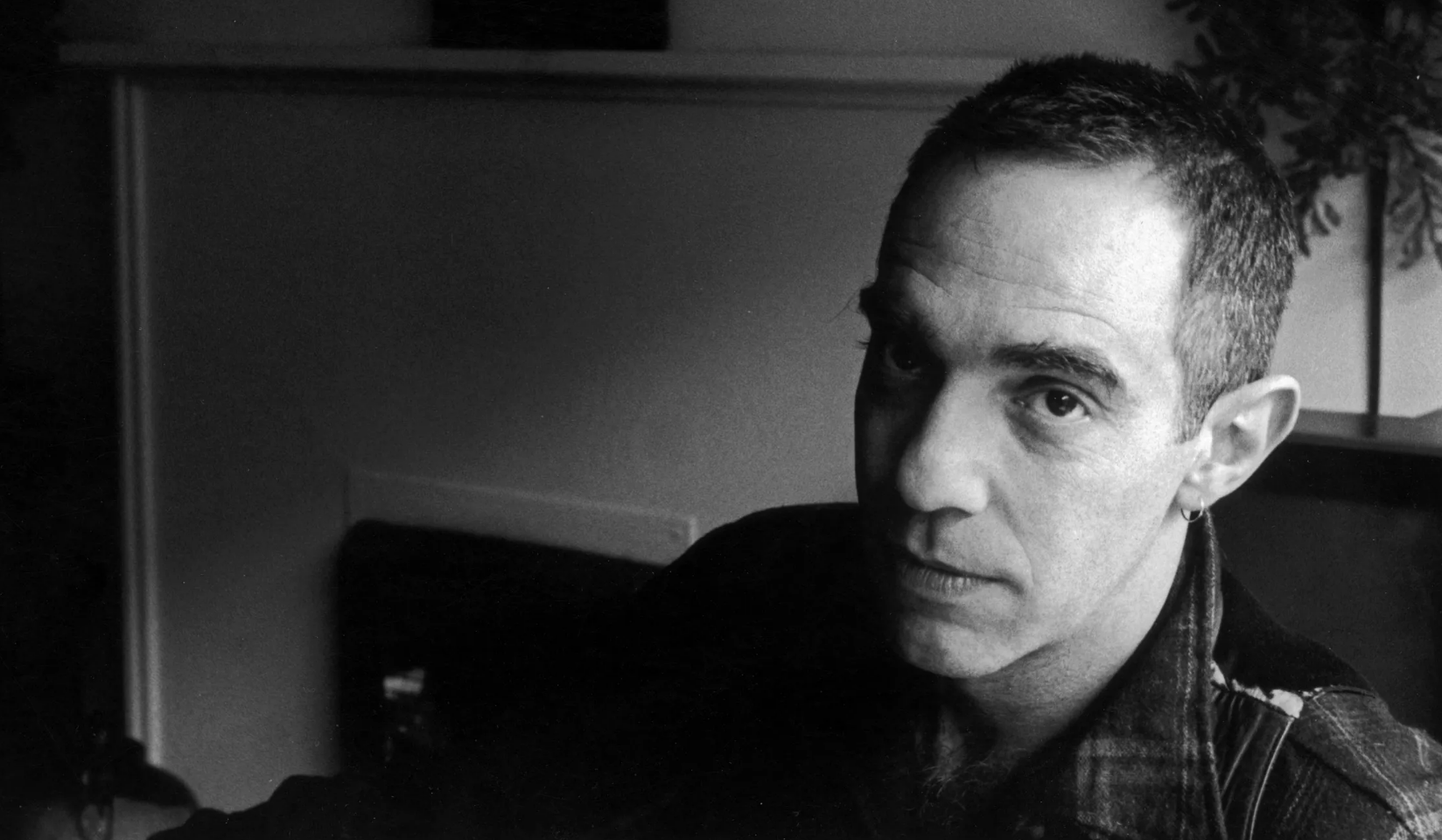

Derek Jarman, la luce nel buio

Esistono tanti tipi di icone gay. E’ il concetto stesso di icona che giustifica una moltiplicazione così accurata di segni, somiglianze, rimandi e affetti culturali. Ci sono icone gay inspiegabili che lo diventano in maniera inconsapevole perché capaci di incarnare un gusto che rivela affinità impensate. Segni evidenti che essere gay, in fondo, non è cosa così lontana dalle emozioni proprie del vivere comune. Spesso questo tipo di personalità è incarnato da personaggi eterosessuali per i quali questo status è finito per diventare una convenienza non di poco conto, sia sul piano economico che sul piano della notorietà.

Ci sono invece omosessuali che diventano vere icone gay in virtù di ciò che hanno prodotto in maniera assolutamente consapevole e critica, parlando di un mondo per lo più sconosciuto a quello eterosessuale: sono i “gay icona di altri gay”, e capaci per giunta di diventare riferimenti anche al di là delle differenze sessuali.

La mia icona gay del secolo appena trascorso, quello in cui sono nato, è senza dubbio di questo secondo tipo, e si chiama Derek Jarman. Per un’infinita serie di ragioni è uno degli individui, assieme a pochi altri (Bernard-Marie Koltès, Pier Paolo Pasolini e Rainer Werner Fassbinder fra tutti) con cui sento un legame profondo e di assoluta gratitudine.

Forse dovrei cominciare con la prima memoria che mi porto dentro di lui: era la metà degli anni ’80, io correvo verso i vent’anni. Un’epoca, quella, in cui essere omosessuali era al contempo il segno di un’esperienza figlia di una liberazione di costumi ereditata dai vicini ’70 e l’appartenere silenzioso ad un dolore che cominciava ad affacciarsi in maniera devastante sulla scelta della sessualità: l’aids.

E’ in questo contesto che un giorno mi parlarono di un film da non perdere: erano gli anni in cui i film gay erano (per i gay) esperienze rare e sacre, da non perdere, appunto. Così Derek Jarman arriva sulla scena italiana: appassionato di musica e pittura, legato al punk inglese e a uno dei miei gruppi mito di quegli anni, Adam and the Ants. Il film in questione era Caravaggio ed era un film cosiddetto “storico”. Lo persi al cinema, annegato com’ero nella supponenza intellettuale di quel tempo. Se ne parlava troppo.

Mai avrei immaginato che solo pochi anni dopo avrei cominciato una caccia forsennata ad una videocassetta, dopo aver consumato uno dopo l’altro tutti i suoi film. Tutta la resistenza personale, tutta l’avversione per il film storico, che lasciavano presagire l’ennesima cartolina patinata sulla vita di un autore gay come Michelangelo Merisi, crollarono di fronte alla visione di un film dichiaratamente punk. Jarman era in qualche modo l’emblema di come il cinema, con una potenza innovativa tutta sua, potesse permettersi una rivoluzione di senso, stile, pensiero come era stato il punk nella musica. Forzare un’etichetta è sempre sbagliato: perciò mi si lasci dire che il cinema punk non esiste. Esistono invece, eccome se esistono, le carrozzine in fiamme di The Last of England, uno dei suoi film più belli, appendici bruciate di un’infanzia di periferia che non gode della vita, quasi un’incarnazione filmica di un altro grandissimo del teatro inglese, Edward Bond.

Erano gli anni della signora di ferro, quella Lady Thatcher che sembrava incarnare da primo ministro la durezza della regina d’Inghilterra e che aveva offerto alla storia un periodo per l’isola più famosa del mondo all’apparenza luccicante eppure pieno di contraddizioni. Jarman l’Inghilterra, la sua Inghilterra, l’ha raccontata in modo personalissimo: un pizzico di gusto camp, gli anni ’80 nel cuore, la bellezza maschile nell’anima.

Con questa passione arrivarono sullo schermo i bellissimi soldati romani di Sebastiane, ancora oggi l’unico film interamente girato in latino, con scene mozzafiato di lavaggi di gruppo sullo scorrere del mito di san Sebastiano. Ancora un mito gay, ancora l’apparenza di un film storico, ancora l’inganno di un film assolutamente attuale che si rivela fotogramma dopo fotogramma.

Jarman era anche un appassionato cultore di rose. Aveva un piccolo cottage nel Sussex, dove lo raggiunsi al telefono poco prima che morisse. Fu la sola volta che gli parlai. Il suo cinema era profondamente figlio della sua passione per i colori e per i fiori. Come Pasolini doveva un tributo glorioso al suo essere pittore oltre che cineasta, poeta, scrittore e molto altro, così Derek Jarman ebbe molto dal suo occhio, dall’amore per i suoi colori. Al punto di dedicargli un libro, straordinario: Chroma, una “teoria dei colori” che non ha nulla da invidiare in quanto a poesia e anima rispetto a quella di Goethe. Pagine che sanno di legami forti con la cronaca dell’esistere. Un libro che consiglio a tutti quelli che si appassionano per ciò che vedono e sanno osservare.

Può sembrare senza senso inseguire un cineasta che adora il film storico e i colori e farlo assurgere ad icona gay ma non è così: specie se il film storico fa fuggire improvvisamente un personaggio del seicento su una spider fiammante o se un’eroina ottocentesca indossa un meraviglioso tailleur di Chanel.

Edoardo II, il film che segna l’ingresso negli anni Novanta, che valse la Coppa Volpi a Venezia come miglior interprete femminile a Tilda Swinton, attrice lanciata proprio da Jarman sui set internazionali, è un po’ la summa di tutto il percorso del cineasta inglese fin lì. Una fotografia impressionante, che accende i chiaroscuri, disegna prospettive geometriche, rivoluziona miti ingabbiandoli dentro ossessioni antiche e crea illusioni da studio usando un’epoca intera. Non esiste la frazione del tempo, tutto è rivoluzionariamente attuale, i danzatori della scena più gaia del film, il senso della conquista, l’ossessione del corpo. Jarman usa il proprio presente filtrandolo con le passioni della sua storia antica. Come in Wittgenstein, altro pezzo di video arte sposato con la filosofia e con un cinema che diventa sempre più essenziale e responsabile: da “gay icona di altri gay”.

Ma è con Blue, film del 1993, che la straordinaria potenza di Jarman esploderà in qualcosa che resterà per sempre. Blue è il grando zero della video arte, il recupero del senso nel cancellare un senso. Blue sta al cinema come il menhir sta all’architettura. Un film di 90 minuti, coraggiosamente distribuito nelle sale cinematografiche, in cui si rintraccia la storia di un pensiero autentico e al contempo una rivoluzione esistenziale. Il cinema che si mostra in tutta la sua necessità, lo sguardo che diventa qualcosa da rivolgere dentro.

Blue è il film di cui Jarman non può fare a meno. Le devastazioni dell’aids si compiono anche rendendo cieco chi ne è affetto. Il nostro sta perdendo la vista, sente la fine che si avvicina. Proprio lui, il maestro dei colori e delle prospettive, il divinatore dell’inquadratura che si fa poesia per gli sguardi, tra poco sarà costretto al buio. Chiunque avrebbe alzato la bandiera di resa di fronte ad un destino così crudele. Jarman no. E crea il suo ultimo film. Un film che è uno straziante testamento, che parla di Bosnia, dove infuria una guerra, parla di luce, ma soprattutto parla di cosa significa quel flagello dell’umanità, quella malattia inesorabile e sconosciuta che si è portata dietro la fine di un’epoca trasgressiva e idealmente libera, dove la sessualità prorompente faceva intuire una possibilità infinita di anime, corpi e sapori.

In questo senso Jarman è la mia icona gay e Blue il suo film più importante: non è facile dichiarare guerra alla morte, sconfiggerla sul suo stesso piano, dichiarare guerra a ciò che c’è di più importante forse nella vita terrena: l’immagine. Jarman recita con la sua voce straziata e ci racconta di un mondo che “abituato a credere nell’immagine, in un’idea assoluta di valore, ha dimenticato l’imperativo della sostanza”. Ci racconta che l’immagine, quell’immagine che aveva imperversato per tutti gli anni ’80, che aveva lanciato il mondo omosessuale verso una definitiva conquista del sé, anche per mezzo di lustrini e paillettes o modelli patinati, proprio quell’immagine “è una prigione dell’anima”.

Ora perché si dovrebbe considerare un personaggio come Derek Jarman un’icona? Torniamo all’inizio. C’è qualcuno, ai bordi dell’Inghilterra thatcheriana, che ha osato dire la verità su una malattia che ha fatto strage. Una strage non solo di corpi e menti di cui ancora oggi sento una mancanza violenta nella mia vita umana e creativa, ma prima di tutto una strage di civiltà. Blue, con la sua lucida testimonianza di un tempo, è il film di un uomo che non si è arreso allo stigma, che ha saputo dire che essere malati non è un crimine, che ha saputo difendere il suo mestiere mortale in una necessità immortale.

Attrezzarsi per essere al contempo soggetto e oggetto di un documento filmico non è cosa da poco. E’ ancor più incredibile immaginare che quel documento non sia banale cronaca, ma porti i segni, la struttura e la forza creativa di una genialità rara, capace di accostare The Inner Light dei Beatles a Jean Cocteau e restare la testimonianza livida di un’epoca che per i gay è stata certo pari al sapore di un nuovo olocausto.

Questa è arte, emozione e lezione. Un’icona privata dell’immagine e ricchissima di senso.

Testo scritto per il libro «Diva mon amour», a cura di Gaspare Baglio, edizioni Azimut, 2010